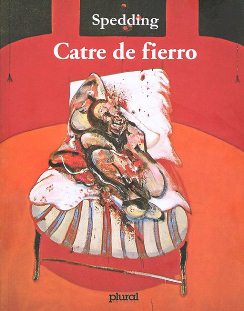

Catre de fierro, una reconstrucción perfecta

Por: Martín Zelaya Sánchez

El Papa Juan Pablo II llega en visita oficial a Bolivia en 1988. Aterriza en el aeropuerto de El Alto, cumple su famosa rutina de besar la tierra y, tras recibir los honores máximos del Gobierno, se sube a su papamóvil blindado y se dispone a bajar a la Catedral de La Paz. Pero antes, se detiene frente a un burdel de la Ceja llamado Polonia -como su país natal-, y bendice el lugar en el que la propietaria, una obesa chola llena de joyas de oro, y las trabajadoras lo admiran emocionadas y rezando de rodillas.

Catre de fierro, de Alison Spedding -o simplemente Spedding, como firma sus libros no académicos- es una saga del siglo XX boliviano, una crónica completa de la sociedad pre conflictos sociales, pre proceso de cambio: desde la Revolución del 52 hasta el agotamiento del neoliberalismo, pasando por el auge del narcotráfico, la acelerada urbanización, la entrada lenta y tardía del país en la posmodernidad.

Por supuesto que la escena del Papa es ficticia, pero tan verosímil y tan bien lograda como gran parte de esta gruesa novela.

A partir de una aparentemente compleja trama -lo complejo, en todo caso, es la riqueza estructural de la novela- Spedding se las arregla para contar las historias y desventuras de una familia y su entorno cercano, desde mediados de los 50 hasta mediados de los 90, reflejando así, con notable maestría y verosimilitud, cómo vivieron y cómo viven los bolivianos promedio.

En la primera parte de la larga novela -450 páginas en total- se intercalan planos narrativos a la par que historias con diferentes protagonistas que tarde o temprano convergen. Cada capítulo bien puede ser un cuento redondo -el primero, de hecho, es uno magistral-; y toda la obra tiene un diálogo fluido y verosímil que muestra el perfecto dominio de la autora de las categorías lingüísticas del aymara, y por consiguiente del modo de pensar y actuar de los aymaraparlantes.

La trama

De cómo una poderosa estirpe de terratenientes deviene en una familia clasemediera común y corriente sin perder, claro, sus ínfulas de patrones décadas y generaciones después de su decadencia. Así puede resumirse la novela, pero es mucho, mucho más… no sólo en trama, sino como propuesta literaria, como crónica y reflejo cabal de momentos cruciales en nuestra historia reciente.

Además de esta familia: Alcibíades Veizaga, su esposa Leonor y su hijo Alexis (que luego se amplía con la esposa de éste, Delfina y sus hijos Aurelio y Manuel) la novela cuenta las vidas de cuatro hermanos Veizaga (parientes lejanos pero desconocidos y oprimidos por los primeros): Clotilde, Dorotea, Basilio y Jorge, y tangencialmente la historia de Saxrani, un perdido pueblito sin carreteras y que gira en torno a la cada vez más ruinosa hacienda de los patrones Veizaga.

Y claro, están dos personajes tan o más cruciales: Nemesio y Matías. Nemesio va a La Paz a probar suerte y se vuelve agenciador de kuchus -el que consigue alcohólicos o indigentes para ser sacrificados y vaciados a los cimientos de grandes construcciones- y gana mucho dinero. Vuelve a su pueblo, pierde a su esposa, pierde su fortuna, empieza a atracar y matar por dinero, asesina a su suegro y cae preso por casi 30 años, tiempo en el cual se las arregla para estar en contacto con sus paisanos.

Y Matías Mallku, amauta, kallawaya que no escapa a oficiar un tradicional sahumerio de enhorabuena, como a leer en coca el destino de quien se lo pida, e incluso preparar un kuchu para una ofrenda.

Lenguaje y esencia

Nemesio cuenta su historia en primera persona y desde un futuro omnisciente en el que va anotando sus vivencias a modo de mantener la cordura en su largo cautiverio (gracias a este “diario” más adelante nos enteramos de varios episodios sueltos que nos ayudan a entender las otras tramas).

En los intercapítulos uno se entera del destino de Jorge (eterno ayudante y servidor de Alexis), Clotilde (se junta con un recolector de coca, vuelve a su pueblo y muere de cáncer), Dorotea (se asienta en La Paz, donde nunca dejará de ser amante de Alexis) y Basilio (burócrata corrupto) gracias a una voz en tercera persona.

Bien puede Catre de fierro tener intertextos con lo más logrado del realismo mágico por la riqueza de los personajes y las increíbles pero reales experiencias de una sociedad aún provinciana; bien con lo mejor del costumbrismo boliviano: La Chaskañawi por el lenguaje y la recuperación -creíble, digerible- de tradiciones y modos de vida; bien con los albores de la literatura urbana: Saenz y Bascopé, por el conocimiento profundo de la dinámica de La Paz como urbe; el ritmo y color de los conventillos, el eje político y la formación de El Alto como ciudad.

Si cuando se desenvuelve en el ambiente rural y de las periferias (clases bajas) de los 50-60-70 mantiene un parejo y muy alto nivel, la calidad narrativa decae un poco -nada grave- cuando se trata de describir la Bolivia, y a los bolivianos, de los 80 y 90; y es que Spedding no maneja con la misma pericia la cotidianidad de una pastorcita de ovejas o las borracheras de baquianos o aparapitas, que los diálogos de adolescentes en la época del boom de la televisión privada, la llegada del microondas, y la popularización del consumo de drogas entre los jóvenes de clases pudientes.

En resumen; un trabajo monumental, ambicioso que cumple con las expectativas -Spedding es una autora de culto desde De cuando en cuando Saturnina- en gran medida por la admirable la capacidad de la autora de recrear diálogos, situaciones, idiosincrasias. Destacada antropóloga, residente por más de dos décadas en el campo paceño, la gringa conoce a cabalidad la historia del país, las costumbres, características y taras individuales y sociales de los bolivianos, con la ventaja que da la distancia de ser extranjera. Y lo más importante, sabe además hacer literatura, y de la buena, sin mezclarla con sociología.

Fuente: Letra Siete